Regione. Allevatori colpiti da predazioni, confermato il progetto per smaltimento carcassa

Puccini e le donne “Ho dovuto ucciderle (quasi) tutte”

Montemerano: Dopo Verdi e Mozart, Giacomo Puccini è il compositore lirico più eseguito nel mondo. Eppure è una figura su cui si continua a discutere e dividersi anche quest’anno, in occasione del centenario della sua morte. Uno dei temi che più appassionano è quello del suo rapporto con le donne, o meglio con le sue eroine. Proprio le figure femminili nelle opere di Puccini saranno al centro dell’incontro di sabato 22 giugno alle 18 all’Accademia del libro - Biblioteca comunale di storia dell’arte di Montemerano. Reduce dal successo della trasmissione Momus - Il caffè dell’Opera su Radio 3, dedicata a “Puccini e il clima culturale e musicale del suo mondo”, il musicologo Sandro Cappelletto terrà una conversazione in dialogo con il giornalista Vittorio Sabadin, con l’ascolto di brani interpretati dalle cantanti più celebri.

“Sicuramente Puccini amava le donne e ne era ricambiato”, dice Sandro Cappelletto. “Era peraltro cresciuto in un mondo tutto femminile: la madre rimasta vedova giovane, e sei sorelle. La sua vita sentimentale è stata sempre burrascosa, segnata da molte amanti e dalla perenne gelosia di Elvira Bonturi - la donna che per lui aveva lasciato il marito e che comunque gli era rimasta sempre accanto”. Ma perché allora, se Puccini amava così tanto le donne, nelle sue opere le ha uccise quasi tutte? Già nella prima, Le Villi, Anna muore d’amore. Nell’Edgar Fidelia è accoltellata da Tigrana, Manon spira nelle paludi di New Orleans, Mimì ci lascia per la “terribil tosse”, Tosca si butta da Castel Sant’Angelo, Butterfly si pianta un coltello nel ventre, Suor Angelica si avvelena, Liù si uccide per non rivelare il nome dell’amato Calaf. Le sopravvissute alla strage sono poche: Magda vola via come una rondine e non sappiamo che fine faccia, Giorgetta sopravvive ma deve vedere il suo amante avvolto nel tabarro, Minnie se la cava perché è una fanciulla del west...

La morte dell’eroe o dell’eroina è una costante del melodramma ottocentesco, ma Puccini ci mette una tensione in più, legata proprio alla rivoluzione del linguaggio musicale nel passaggio al Novecento. “Nei quarant’anni che hanno segnato la produzione di Puccini, dagli anni Ottanta dell’Ottocento agli anni Venti del Novecento, sono comparsi altri grandi compositori: da Debussy e Strauss, da Malher a Bela Bartok. È il passaggio dal tardo romanticismo alle forme nuove del simbolismo e dell’espressionismo”, continua Cappelletto. “Puccini è ormai lontano sia dai veristi come Mascagni sia dall’epica corale di Verdi. La sua musica è una palpitazione continua, e nonostante l’ambientazione storica di ogni opera, è la dimensione individuale che prevale. Non a caso, nella sua Lucca, era vicino al movimento della Scapigliatura. E nelle sue opere domina la vita quotidiana, dove protagoniste sono le donne”.

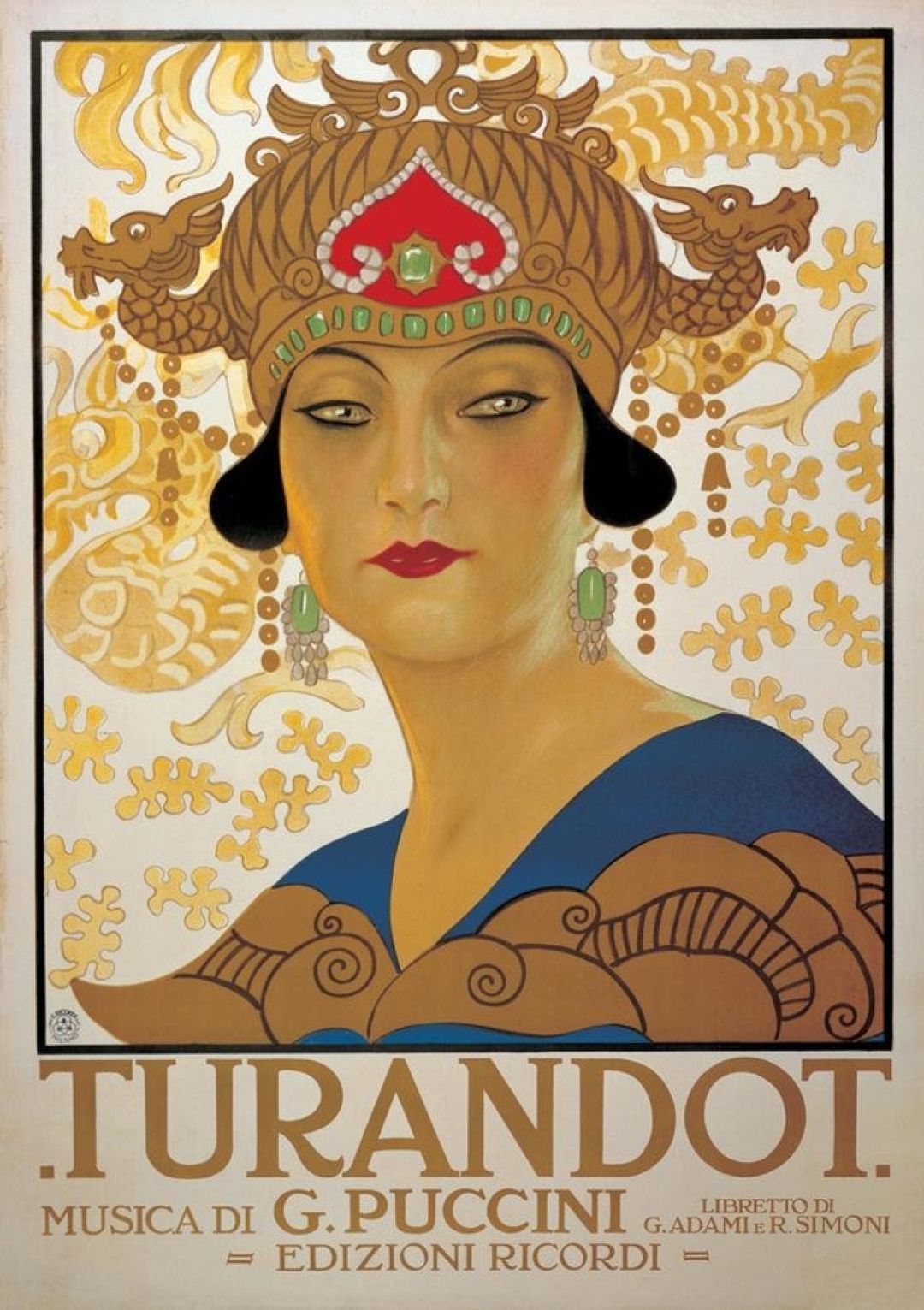

Puccini è stato criticato anche per gli elementi colonialisti e razzisti presenti nelle sue opere. “È fuor di dubbio che risentisse dello sguardo della cultura coloniale occidentale”, spiega Cappelletto. “Al Metropolitan di New York, nell’edizione del 2019 della Turandot, il regista Bob Wilson fece sostituire con i nomi di Jim, Bob e Bill (meno offensivi) i tre ministri Ping Pang Pong. Il teatro decise di fornire agli spettatori questa avvertenza: Contiene contraddizioni, distorsioni e stereotipi razzisti. Anche nella crudele storia di Madame Butterfly, sposa adolescente ingannata e abbandonata, c’è il dato dello sfruttamento sessuale da parte dell’uomo occidentale delle donne dei paesi colonizzati o occupati in tempo di guerra. È inevitabile che la critica, soprattutto quella femminista, pur contestualizzando l’opera ne metta in evidenza i limiti”.

Sandro Cappelletto – Critico e musicologo, scrittore di libri su Mozart, Schubert, Beethoven e Puccini, è autore di testi teatrali e curatore di programmi dedicati alla musica su Rai Tre.